№817 小富士山/麻生山~仁寿山界隈 (約7.5km)

4日の歩きで気になった管理道北の山塊破線は「その通り」も在り「無き道もあり」一寸スリルを味わいました。

「人には沿うて馬には乗ってみい」もう一つ「知らぬ道は歩いてみい」歩いた道は勘が当たり計画通り歩けてホイホイ。

◎所在地 : 姫路市四郷町東阿保・仁寿山・小富士山界隈

◎地形図 : 2万5千図 「姫路南部(ひめじなんぶ)」

◎山行日 : 2024.11.18日 (月) 晴れ Age=77歳

◎参 考 : ③2024.11.4815 ②2013.3.13 576 ①2000.1.5

◎山行者 : 単独

◎コースの見所など : ① コースほぼ整備 ②所々で思わぬ良き展望有り

※今回は見られなかったが古墳ロードの一部に大規模古墳群がある

◎走行距離 : 往路 ①13.3km 往復 27.4km

麻生八幡宮P~管理道~古墳ロード峠~管理道~分岐5~仁寿山北山塊~分岐6~

光大寺八幡宮~引き返し~貯水池~分岐6~北尾根進む~アクティタウン~豊川稲荷社~

姫路古墳ロード~古墳ロード峠~管理道~麻生八幡宮P

自宅発(9:19)~1・麻生八幡宮P(9:57~10:05)~2・碑/管理道入り口(10:11~10:15)~

管理道~3・古墳ロード峠(10:26)~4・管理道(10:29)~5・分岐5(10:43)~仁寿山北山塊~

6・分岐6(10:47)~7・貯水池階段(11:04)~8・光大寺公園/光大寺八幡宮(11:07~11:25)~

貯水池(11:29)~9・(11:43)~10・古墳(11:48)~6・分岐6(12:00)~北尾根進む~

行ったり来たり~11・(12:15)~12・アクティタウン(12:32)~13・豊川稲荷社(12:37)~

姫路古墳ロード~3・古墳ロード峠(112:53)~管理道~島池(12:59)~

1・麻生八幡宮P(13:17~13:29)~往路~自宅(14:00)

気温的にも山歩きに丁度と思い気になっていた仁寿山校北山域に向かった。自宅発(9:19)1・麻生八幡宮P(9:57~10:05)神社境内も周囲の山々も少し秋が進んでいた。境内からうるさい位のヒヨドリのさえずりを聞きながら支度をしている時、賑やかな子供の声がして来た。赤い帽子の子供の団体が先生に引率されて境内に入ってきた。拝殿前に整列して何やら説明を受けていた。今日は未知なる道を歩くので小富士山へは上らず管理道へと向かった。

1番麻生神社境内の学童 10:00 2番西池への写り込みがきれいだった 10:11

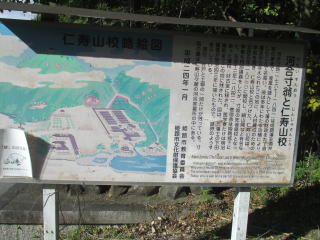

『河合寸翁と仁寿山校(配置図)案内板 10:12 峠入り口の案内板 10:23

2・管理道入り口(10:11~10:15)管理道車止めのポール直近に看板と大きな碑が建つ。

看板『河合寸翁と仁寿山校(かわいすんおうとじんじゅさんこう) 河合寸翁(一七六七~一八四一)は姫路藩主酒井家の家老で、産業を盛んにして藩の財政を立て直したことで名高い。彼は多年にわたる功績により、与えられたこの地に、人材育成のための学校を開き、仁寿山校と名づけた。仁寿山校は、文政五年(一八二二)に開校し、頼山陽など有名な学者も特別講義をしたが寸翁の死後廃校となった。天保十三年(一八四二)、寄宿舎は姫路城にあった藩校・好古堂に移され、医学寮だけは明治維新までこの地に残された。

図は、元藩士の下田露復が明治四三年に描いたもので、盛時のようすを示している。現在、井戸と土塀の一部だけが残っている。寸翁の墓は仁寿山々麓の河合家墓所の中にある。平成二四年一月 姫路市教育委員会 姫路市文化財保護協会』看板『緑の十景 仁寿山・小富士山周辺 (姫路市市制施行90周年を記念し、昭和54年4月1日制定) 仁寿山の山麓には、姫路藩家老河合寸翁の創設した仁寿山校がいまも残っており、小富士山(麻生山)とハイキングコースで結ばれています。

仁寿山東南の山麓一帯の奥山植木公園には、種々の庭木が育成され、史跡と緑の調和した修景をつくりだしています。また、この付近一帯は鳥獣保護区で、眼下の市川中州には季節によって、マガモなど数多くの渡り鳥がみられます。このかけがえのない、緑豊かな自然を市民の財産として後世に継承すろため大切に守っていきましょう。 姫路市』

看板の隣に大きな碑が建っていたが判読せず。管理道をゆるく上っていると左下竹藪の間にに池が見えた(10:18)「帰りに寄ってみよう」間もなく40代くらいの夫婦に出合う。ピンカーブの所が峠への入り口だった。(10:23)管理道を歩くてもあったが峠経由を選ぶ。峠入り口に「麻生山・仁寿山・東阿保」の札が掛かっていた。岩盤の所もある道を上る。3・古墳ロード峠(10:26)~4・管理道(10:29)道端に咲いていた黄色い花はほぼ終わっていた。20代の男性一人がスニーカーで下ってきた。5・分岐5(10:43)

4番から南方面 10:29 5番先で小富士山を眺める10:45

ガードレールの隙間から仁寿山北山塊に入る道は良く踏まれていた。右が開け小富士山が見えた。(10:45)ここで小雨が降り始める「どうする・・引き返すか・・」「長くは降らないだろう」先へ進み分岐に着く。6・分岐6(10:47)道は直進と左折。案内板無し。直進は後回しにして右折した。踏み跡は微かだったがマーキング(赤ビニテープ)が有りそれに沿うも地図破線の尾根道は踏み跡もマーキングも無くマーキングは北西の谷へ下っていた(案内板無し)。目的地は同じなのでそれに沿って下る。

右は雑木林、左は主にウラジロ帯だった。間もなく葉に当たる雨音が大きくなったがこのまま麓に下り止まなければタクシーで帰ることにした(カッパは持っていなかったのでダウンで代用も考えた)。間もなく左に石積み堤の砂防ダムを見る(10:56)。ダムの中は水無しでヌタバだった。堤の下手を見ると底部に樋があり貯め池だったかも知れない。ここからは道も明確になる。石橋を渡ると間もなく舗装林道に出た(11:03)。雨は上がり空を見上げると青空が広がっていた。

砂防ダム過ぎての道 11:02 光大寺公園がが見えてきた 11:06

光大寺公園 11:07 光大寺八幡宮参道・西から 11:18

右にコンクリで一直線の階段が現れ、数えると約100段くらいあったと思う。7・階段(11:04)上に何があるのか・・・立ち入り禁止の札が掛かっていた事もあり上らず。下方が広く開け赤いすべり台やジャングルジムがある広い公園に出た。8・光大寺公園/光大寺八幡宮(11:07~11:25)太いケヤキ並木がありその葉が一面に広がり雨後と陽の光に照らされきれいだった・右手に瓦葺の建物があり「光大寺」だと思ったが寺で無く「光大寺八幡宮」だった。境内の修復記念碑には光大寺八幡神社になっていた。

修復記念碑『光大寺八幡神社修復記念碑 創立は古く建立は不詳明治七年村社に列す昭和参年我が八幡神社は我々の祖父母により改築す以来七拾年の歳月を経るその間幾度かの台風、第二次世界戦争の爆撃、阪神大震災等に遇いそして年月と共に老朽化す、此処に於て我等氏子一同修復を決議し五年間の蓄財と多額の浄財の寄進により八幡神社を修復す。 平成七年十月吉日 以下寄進者列記あり』

光大寺八幡宮・西から 11:18 貯水池西から 11:2

拝殿に大きな絵馬が数枚掲げられていた。さて、復路は・・。下ったコースは予想外で往復共に東西尾根道を考えていたので復路はその道と思い地図を見ていると神社横に「もしかして道」と思う破線がありその方を探すと岩盤の上に踏み跡あり。先の階段上の建物方向に向かっていたので復路はこれに決めた。道を覆うコシダが最近刈られ歩き易かった。間もなく後が開け市川に架かる姫路BP,その奥に京見山から白毛山尾根が見えた。間もなく右に石垣が出るとあの階段の上部で姫路市水道局の巨大な貯水池だった。貯水池(11:29)

貯水池近くの岩盤に固定された金輪と矢板穴 11:33

そこから仁寿山の中継塔が見えた。その施設の脇を通過すると岩盤山肌になり岩盤に金輪が固定されていた。鎖を繋ぐ輪と思い下方を確認するとハーケンではなく太い金輪が固定されていた。その近くの岩盤には正規の矢板穴でないがそれと思う穴が数個あり近くで石を切り出した形跡を見た。これを見て先ほどの金輪は切り出した石を麓に下ろす時に利用したのではないかと思った。道は良く踏み込まれ上り切る。9・(11:43)ここには鉄塔撤去跡があり姫路市市街の殆どが見渡せる展望がえられた(ここから北西に下る破線は確認せず)。

9番辺りから南に見えた御旅山(左)南山 9番から姫路市街

寒さを感じる北風が吹く。視界は塞がるも快適な道で最高点に着くと露岩が目立つ。10・古墳(11:48)どこでも露岩の集積を見れば「古墳では・・」と探るのは何時もの事、予想通り古墳だったが上蓋は無かった。この隣の古墳は上蓋が数枚残っていて共に向きは南北だった。もう一基ある様だったが探せばまだまだ在るような気がした。道なりに緩く下って行くと方向が北向きになっていく?「北向きはまずい(地図には表示されていない道と思う)」引き返し「この辺りか」と思う所に布を巻いて道なき林を東向いて進んだ。

すると数分で念のため巻いていた赤い布が見えホッ。東阿保への下りコースに合流し数分で6番に着いた。6・分岐6(12:00)次は小富士山北麓の古墳群がある地区へ下る事。計画では5番分岐から北東谷筋の破線を下る事にしていたがその道の確認を怠っていた(分岐の案内板は無かった)。雨は止んで時間はたっぷり、北尾根探索に入る「標高点76m辺りまで行って見るか・・」20mくらい進むと案内板が出た。進行方向へ「アクティタウン」持参地図を見るとそれらしき集合住宅地が僅かに載っていて「ここかな?」と思う。ここなら計画より遠回りになるがこれでも良し。

6番先の道 12:18 12番アクティタウンに下り付く 12:32

快適に進む、破線は尾根通しに付いているが実際は尾根のやや左下を歩いた。ただ西へ下らないように気を付けた。尾根右下の状況を見たかったが笹とシダと柴の藪で覗けなかったが小富士山は同定できたので不安はなかった。鉄塔撤去跡がありオニギリとおやつを食べながら現在地確認する(左前方下から先に集落が見えていたと思う)。予想では「76m地点手前のコルからアクティタウンと思う所へ下る道がある筈」と思いとりあえずコルまで下った。11・(12:15)予想は当たって確かな道は東へ下っていた(76mへの踏み跡は確認できなかった)。

下る方向も良し、少し下ると放置竹藪になり舗装路に出た。12・アクティタウン(12:32)「仁寿山登山口」の案内板が掛かっていた。「アクティタウン」との看板などは見なかったが新興住宅地だった。すっかりいい天気になり山裾の細い舗装路を進む。正面に小富士山が見える(お寺は見えない)。間もなく朱色が目立つ豊川稲荷社に着く。13・豊川稲荷社(12:37)境内のご婦人に峠への道を尋ねる「この道を進めば奥山地区へ行けますか」「行けます。

13番豊川稲荷社 12:37 阿保古墳群正規案内 12:38

でもヤブになっているかもかもしれません」何時だったか峠からこちらへ下った時の里山のいい雰囲気とは全く違い広い造成地に変わっていた。造成地には『阿保古墳群 西地区』の簡易的な看板が立ち、そのすぐ先に正規?の案内が立っていた。これの向かい側に豊川稲荷社に隣接して「正一位 天光玉勝大神」が在った。

看板『河合寸翁(こちらは「すんのう」となっていた)と玉勝稲荷 文政二年(一八一九)、姫路藩主酒井忠実(ただみつ)は藩財政改革を主導した河合寸翁の功績に報いるため寸翁が望んだ山を下賜し、その地を「論語」編の「子曰、智者は、水を楽しみ、仁者は山を楽しむ、智者は動き、仁者は静かなり、智者は楽しみ、仁者は寿(いのち)ながし』の章句から仁寿山と命名した。東阿保の南の仁寿山は、もと阿保山、幡下山(はたしたやま)とよばれ、十八世紀に編さんされた「播磨鑑」は神功皇后が麻生山で天神地祗を祀ったとき八流の幡のような祥瑞を示す雲がたなびいた所が「幡下山」名付けられたと記し、神功皇后伝説の地である。

寸翁は学問所や河合家山荘の建設などに仁寿山の開発にあたり、鎮守として玉勝稲荷を勧請したという(昭和十五年刊『兵庫県神社誌』稲荷神社所載「古老文書」)。学問所(仁寿山校の設立は文政四年(一八二一)に藩から許可されたので玉勝稲荷は文政二年~四年頃に勧請されたとみられる。姫路城下から仁寿山校へは北条門より松原道で市川を渡り当地から仁寿山と麻生山の鞍部を越えたとみられ、玉勝稲荷は姫路城下に対して正面に位置した。

仁寿山校は制度的な藩校好古堂に対し自由で開放的な教育機関にすることで「人材は国家の大宝」として賢材(超エリート)の排出を期待して設立されたが、天保十二年(一八四一)に寸翁が七五歳で没した翌年には藩主酒井忠学(ただのり)から廃校が命じられ、医学寮を残して二十年で幕を閉じた。令和四年九月 四郷町東阿保自治会 』

高さ二メートル位の立て看板 12:44 雨水で削られた峠道 12:47

朝方見た仁寿山校跡の解説看板の内容がより理解でき、仁寿山の存在を思い知った。本当に姫路城と対峙している事も実感した後だけに理解も深まった。この辺りではあの大古墳群は見当たらず「この先に在るのか・・・」『姫路古墳ロード』の大きな立て看板を数枚見て笹に覆われ気味の細い道を進む。左手に古墳一基を見て「これからかな」と思いながら緩く上っていくがその後見当たらなく??古墳はどこに在ったのか・・・。竹藪から灌木帯になり、道は雨水で削られV字になっている所もかなりあった。

3番峠手前の道 12:51 島池 南から池 13:01

再び竹藪になると間もなく峠に着いた。3・古墳ロード峠(112:53)後は管理道に出て下る。帰りに寄りたいと思っていた池に寄る。島池(12:59)池の堤以外は人工の改修なく感じの良い池でカモが遊泳していた。池からの水路に沿って下り仁寿山校跡と思われる所を歩き管理道入り口の碑の所に出た。1・麻生八幡宮P(13:17~13:29)~往路~自宅(14:00)